本文

町のプロフィール

町の概要

金山町は、福島県会津地方の南西部、奥会津といわれる地域にあります。

町の周囲は800メートルから1300メートルの緑豊かな山々に囲まれ、北部は新潟県に境を接する越後山脈の急峻な山並みが広がります。

町の中央部には南西から北東に向かって“はるかな尾瀬”を源流とする清らかな流れを持つ只見川、そこに流れ込む滝沢川、山入川、霧来沢、野尻川などの中小の河川が深い渓谷を刻み“日本の原風景”ともいうべきたたずまいを見せてくれます。

町の東部には沼沢火山の噴火によって出来た二重カルデラ湖である「沼沢湖」が四季折々に神秘的な景観を見せてくれます。

金山町では町内のあちこちから縄文時代中期の土器がたくさん出土し、その頃にはすでに人々の生活の営みがあったとされています。

中世には、この一帯は会津四家の一人といわれた山ノ内一族の支配にあり、山ノ内は横田にある中丸城を中心に七つの城を構え、現在の集落はこの頃に形づくられています。江戸時代には東部は「金山谷」、西部は「伊北郷」と呼ばれ、尾瀬を含む広大な幕府の直轄地である天領「南山御蔵入」の一角として「御蔵入の民」ならではの誇り高い生活文化を受け継いできた地域でもあります。

昭和30年に川口、本名、沼沢、横田の4村が合併して金山村となり、昭和33年に町制施行により金山町となりました。

総面積は293.92平方キロメートルでその90パーセントは森林地帯で、人口は約1,700人、約1,000世帯、大小30集落があり、高齢化率は約61.87パーセントと東北でも有数です。

「自然の恵みと笑顔あふれるかねやま」を目指し、住みよい町づくりを進めています。

金山町民憲章

昭和60年3月30日制定

自然を愛し、美しい町をつくりましょう

健康で、生きがいのある町をつくりましょう

教養を高め、文化の町をつくりましょう

親切をつくし、豊かな町をつくりましょう

決まりを守り、明るい町をつくりましょう

町章

昭和41年3月1日制定

金山町の「カ」の字を天に、「山」の字を地に図案化したもので、町民の和と積極的に町づくりに取り組む姿勢を表しています。

位置・気候

本町は、福島県の西部にあり、尾瀬の清流を源流として流れる只見川の中流域に位置し、越後山脈を挟んで新潟県に接しています。

磐越自動車道坂下ICから金山町役場まで約40分、会津若松からJR只見線では2時間ほどの所にあります。

日本海型の気候で、全国有数の豪雪地帯です。根雪期間は4か月にも及びます。

町の花【こぶし】

町の木【桐】

町の鳥【かっこう】

教育と福祉

現在、町には、川口保育所と横田保育所、金山小学校と横田小学校、金山中学校と県立川口高校があります。

豊かな自然環境の中で明るく伸び伸びと人間性豊かに育つように、一人ひとりの個性を尊重したゆとりある教育が実践されています。

小・中学校では、生きた英語に触れる機会をと、英語圏の先生を英語指導助手に迎え、実践的な学習に取り組んでいます。

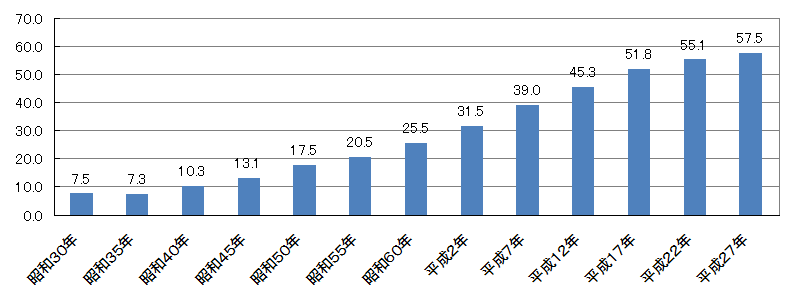

昭和35年には7パーセント台だった65歳以上の人口の割合は、令和2年4月現在で59パーセントを超え、福島県内の市町村では第1位、全国では4番目に高い高齢化率となっています。

高齢者や障がいのある人でも安全で快適に暮らせるよう、道路や公共施設、住宅の排除雪設備等の整備・支援において、バリアフリーやユニバーサルデザインを導入するなど、誰もが住みよい福祉のまちづくりを進めています。

数字でみる金山町

自然

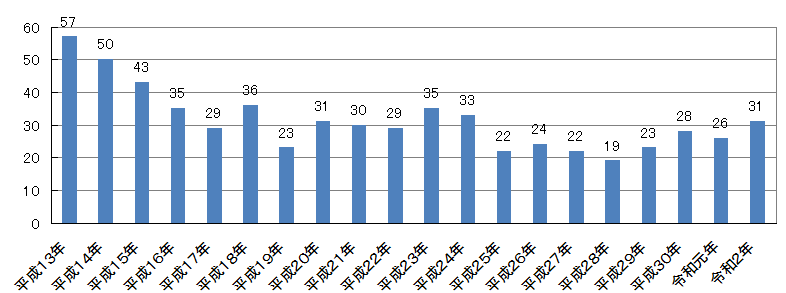

年別降雪量(気象庁データから) 単位:センチメートル

人口など

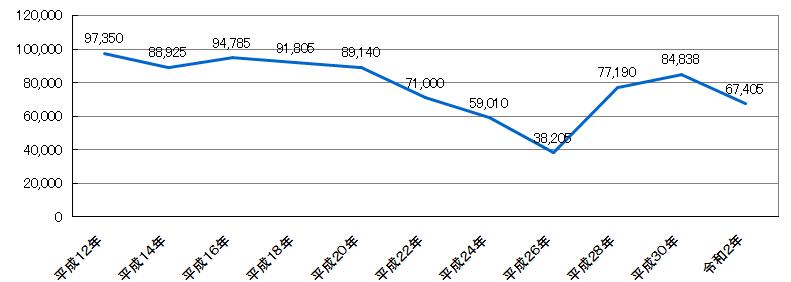

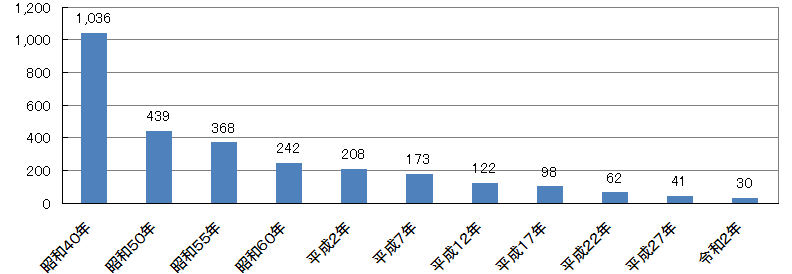

人口の推移(国勢調査から) 単位:人

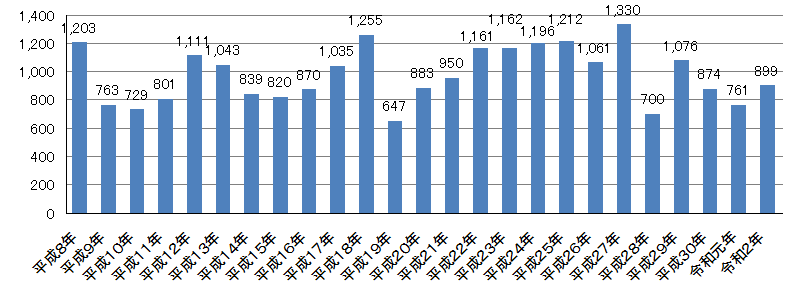

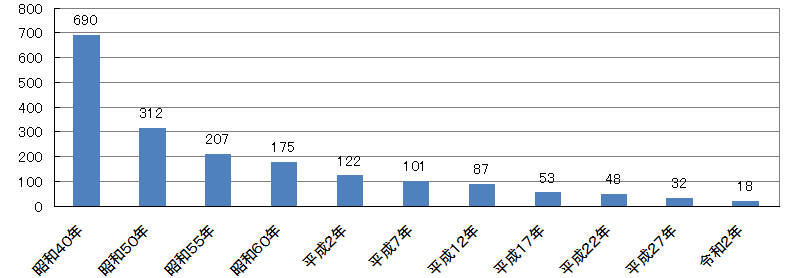

世帯数の推移(国勢調査から) 単位:戸

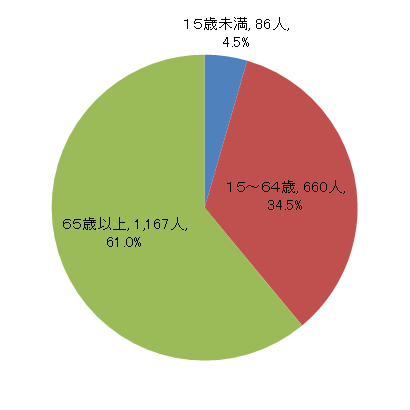

人口構成比(国勢調査から 平成27年10月1日時点)

65歳以上の割合(国勢調査から) 単位:パーセント

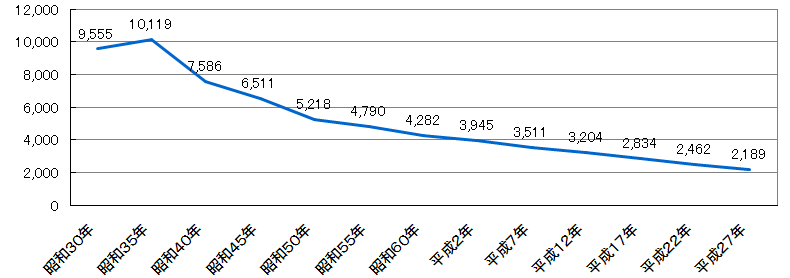

小学校児童数の推移(学校基本調査から) 単位:人

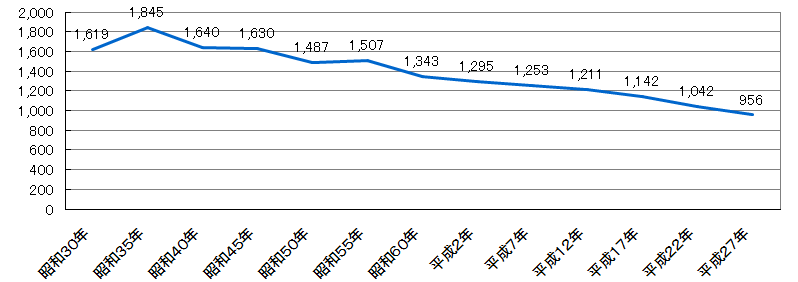

中学校児童数の推移(学校基本調査から) 単位:人

保育所児童数の推移(町住民課から) 単位:人

産業

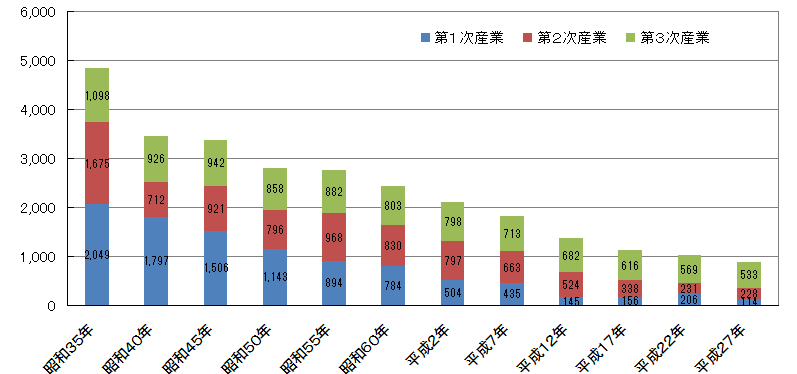

産業別就業人口の推移(国勢調査から)

沼沢湖周辺観光客の推移(福島県観光客入込状況調査から) 単位:人