○金山町町営住宅条例施行規則

平成9年12月19日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び金山町町営住宅条例(平成9年金山町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

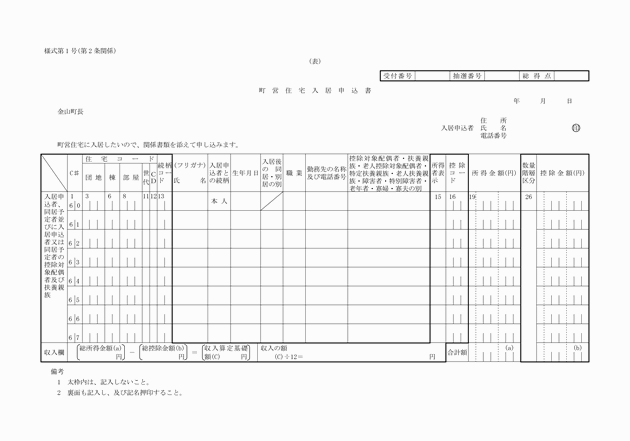

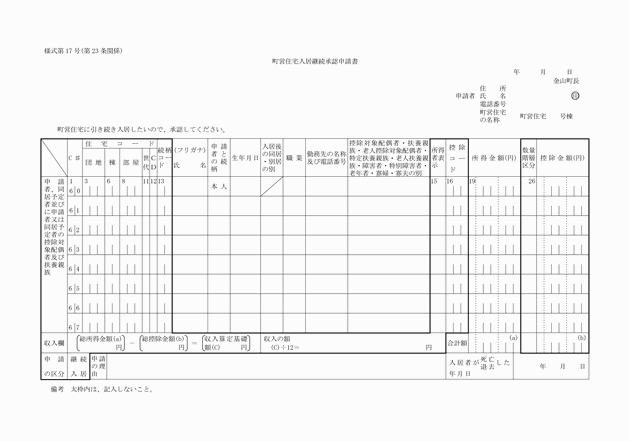

ア 給与所得者 前年の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの規定により算出した所得金額(以下「所得金額」という。)に係る市町村長の発行する所得が記載されている証明書(以下「所得証明書」という。)(市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては、前年の所得金額に係る給与所得の源泉徴収票及び前々年の所得金額に係る所得証明書)並びに給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合にあっては、雇用主の発行する雇用証明書及び給与等支払証明書

イ 給与所得者以外の者で、所得税、県民税又は事業税の納税義務を有している者 前年の所得金額に係る所得証明書(市町村長が当該所得証明書を発行できない場合にあっては、前年の所得金額に係る確定申告書その他の所得の収入を記載した明細書及び前々年の所得金額に係る所得証明書)

ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者 それを証明する居住地の社会福祉事務所長の証明書

(2) 入居申込者及び同居予定者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し

(3) 同居予定者が親族であることを証明できる書類

(4) 所得税法第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者(以下「控除対象配偶者」という。)又は同項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で、入居申込者及び同居予定者以外の者がある場合には、それを証明できる書類

(5) 控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の2に規定する老人控除対象配偶者(以下「老人控除対象配偶者」という。)である場合又は扶養親族のうちに同項第34号の2に規定する特定扶養親族若しくは同項第34号の3に規定する老人扶養親族がある場合には、それを証明できる書類

(6) 入居申込者、同居予定者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族で、入居申込者及び同居予定者以外の者が所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者である場合には、それを証明できる書類

(7) 入居申込者又は同居予定者が所得税法第2条第1項第30号に規定する老年者である場合には、それを証明できる書類

(8) 入居申込者又は同居予定者が所得税法第2条第1項第31号に規定する寡婦又は同項第31号の2に規定する寡夫である場合には、それを証明できる書類

(9) 町営住宅への入居の申込みをしようとする場合において、入居申込者が第6条各号に掲げる者であるときは、それを証明できる書類

(10) 町営住宅への入居の申込みをしようとする場合において、入居申込者が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第6条第1項各号に掲げる者(前号に規定する者である者を除く。)であるときは、それを証明できる書類

(1) 被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する被爆者をいう。以下同じ。) 被爆者健康手帳

(2) 炭鉱離職者(炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項、第9条第1項又は第9条の2第1項の規定により炭鉱離職者求職手帳を発給されている者をいう。以下同じ。) 炭鉱離職者求職手帳

(入居の許可の通知)

第3条 町長は、条例第6条の規定により町営住宅への入居の許可をしたときは、その旨を当該許可に係る入居申込者に通知するものとする。

(1) 老人 60歳以上の者で同居予定者のすべてが次のいずれかに該当する者

ア 配偶者

イ 18歳未満の者

エ 60歳以上の者

(2) 心身障害者 生計上主たる所得を得る者で次のいずれかに該当する者

ア 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ3に掲げる第1款症以上である者

イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる4級以上である者

ウ 厚生労働大臣の定めるところにより療養手帳の交付を受けている者のうち当該手帳に障害の程度が重度であることの記載がされている者

(3) 20歳未満の子を扶養する配偶者のない女子 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条第1項に規定する配偶者のない女子で現に20歳未満の子を扶養している者

(4) 18歳未満の親族を3人以上扶養する者 現に18歳未満の親族を3人以上扶養している者

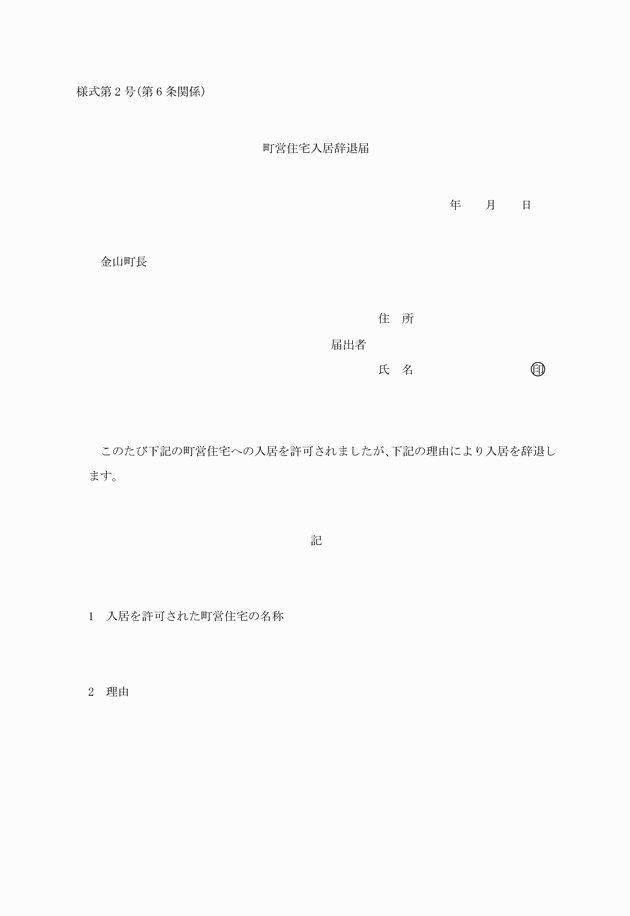

(入居の辞退の届出)

第6条 町営住宅への入居を許可された者が当該入居を辞退しようとするときは、速やかに、町営住宅入居辞退届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

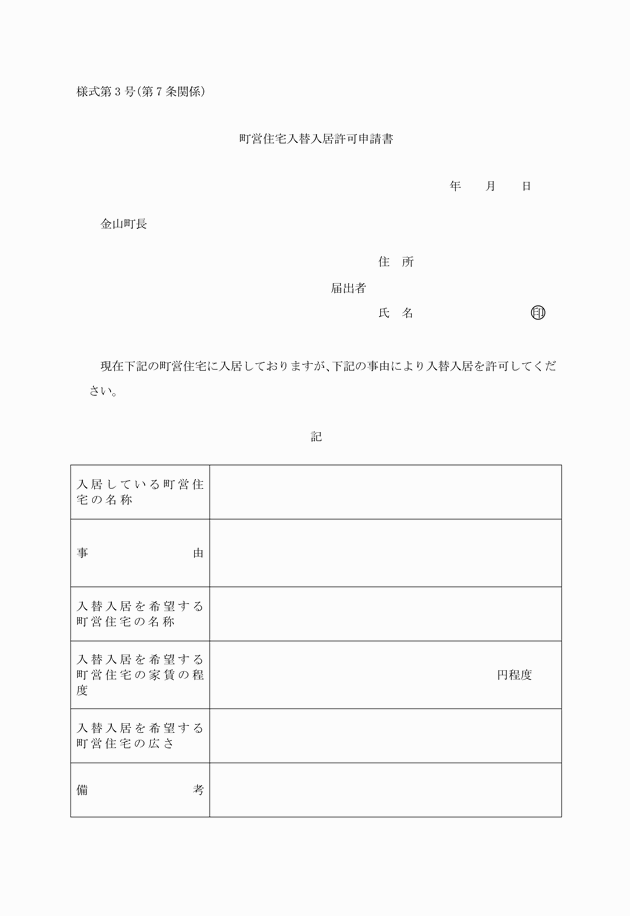

(入替入居の許可の申請等)

第7条 町営住宅の入居者は、政令第5条第3号若しくは第4号に該当する場合には、町営住宅入替入居許可申請書(様式第3号)を町長に提出することができる。

2 町長は、前項の規定により町営住宅入替入居申請書が提出されたときは、これを審査し、他の町営住宅等に入居させるかどうかを決定するものとする。

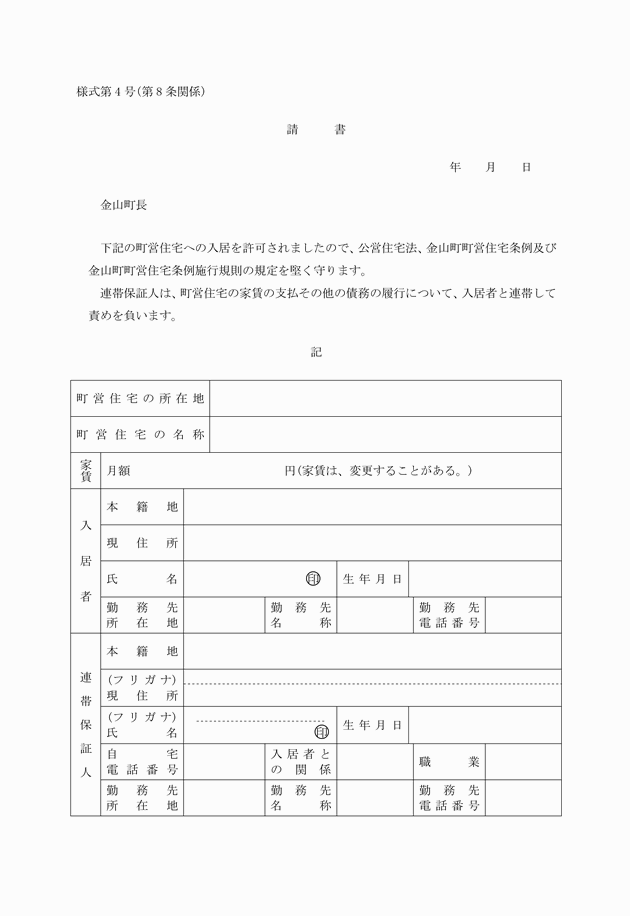

(請書)

第8条 条例第10条第1項第1号の請書は、様式第4号によるものとする。

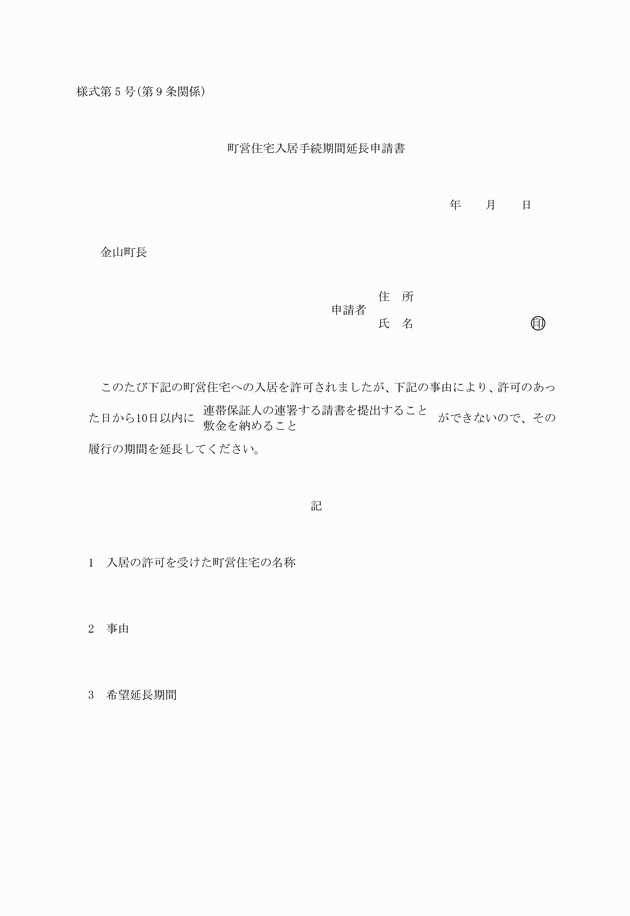

2 町長は、前項の町営住宅入居手続延長申請書の提出があったときは、これを審査し、町営住宅への入居の手続の期間を延長するかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(入居の許可の取消しの通知)

第10条 町長は、条例第10条第4項の規定により町営住宅への入居の許可を取り消すときは、その旨を当該許可を受けている者に通知するものとする。

(利便性係数)

第13条 条例第11条第3項の数値は、0.86とする。

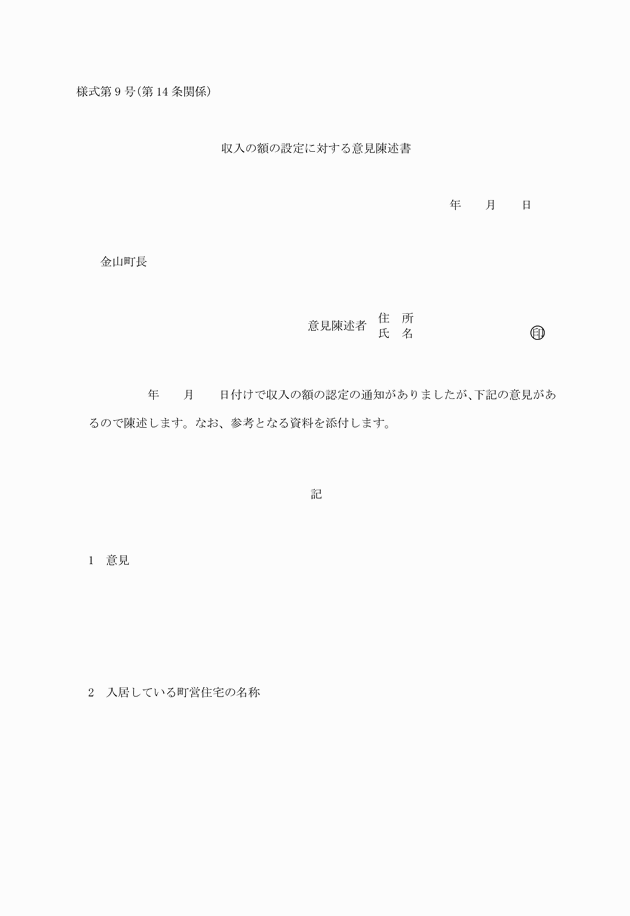

2 条例第12条第3項前段の規定による意見の陳述は、収入の額の認定に対する意見陳述書(様式第9号)により行わなければならない。

3 町長は、条例第12条第3項後段の規定により同条第2項の規定による収入の額の認定を更生したときは、その旨を意見陳述者に通知するものとする。

(1) 収入が61,500円(以下「基準額」という。)以下である場合

(2) 町営住宅の入居者又はその同居者が病気のため長期にわたる療養等が必要であり、収入から町長が認定する当該療養等に要する費用の月額を控除した額が基準額以下である場合

(3) 町営住宅の入居者又はその同居者が災害により損害を受け、収入から町長が認定する当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下である場合

施行後の入居の期間 | 免除率 |

1年以下 | 0.75 |

1年を超え2年以下 | 0.5 |

2年を超え3年以下 | 0.25 |

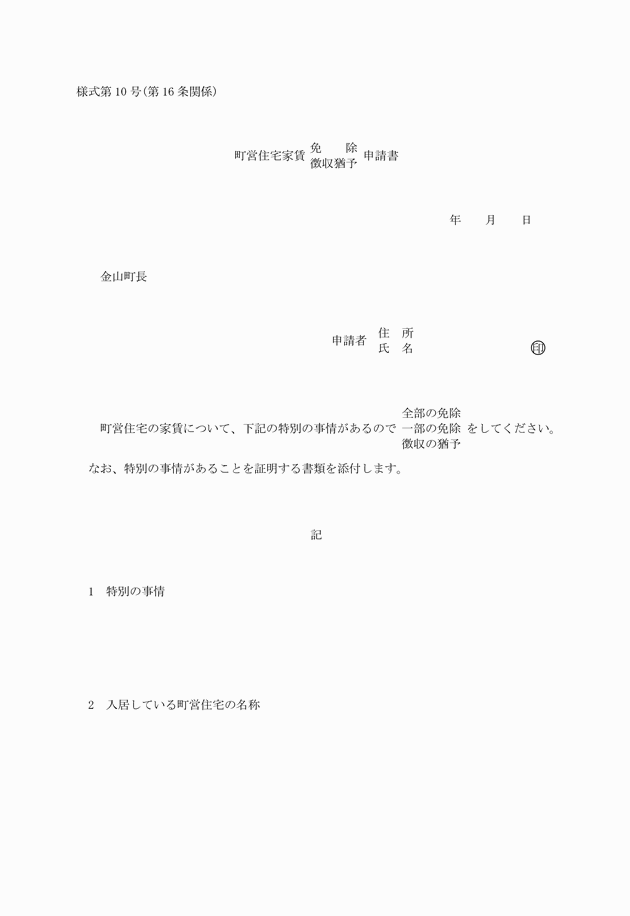

2 町長は、前項の町営住宅家賃/免除/徴収猶予/申請書の提出があったときは、これを審査し、町営住宅の家賃の全部若しくは一部の免除又は徴収の猶予をするかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(敷金の免除等の基準)

第17条 条例第15条第2項の敷金の免除又は徴収の猶予は、町営住宅への入居を許可された時点において第16条第1項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当する場合に行うものとする。ただし、同項第5号に該当する場合にあっては、徴収の猶予に限るものとする。

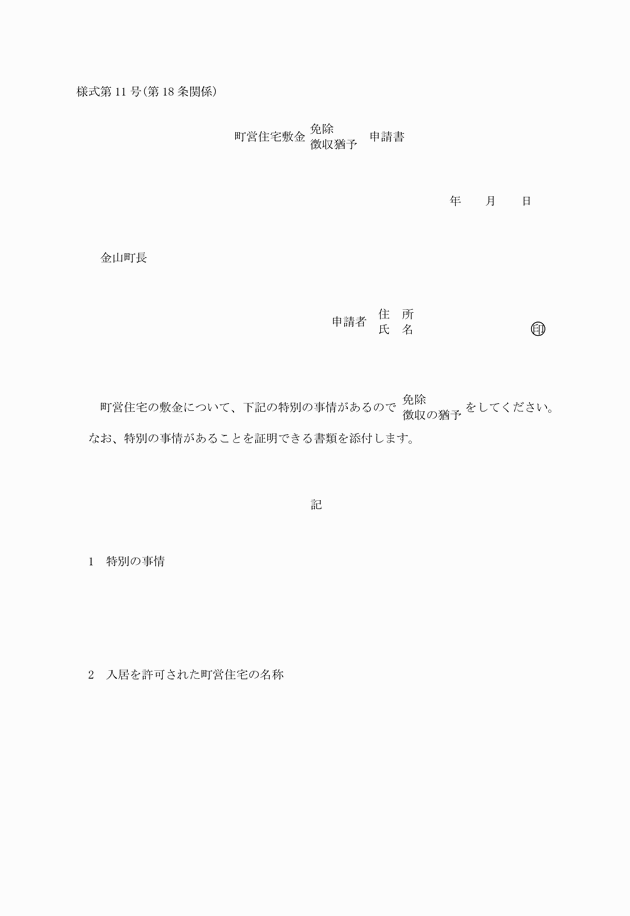

2 町長は、前項の町営住宅敷金/免除/徴収猶予/申請書の提出があったときは、これを審査し、町営住宅の敷金の免除又は徴収の猶予をするかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

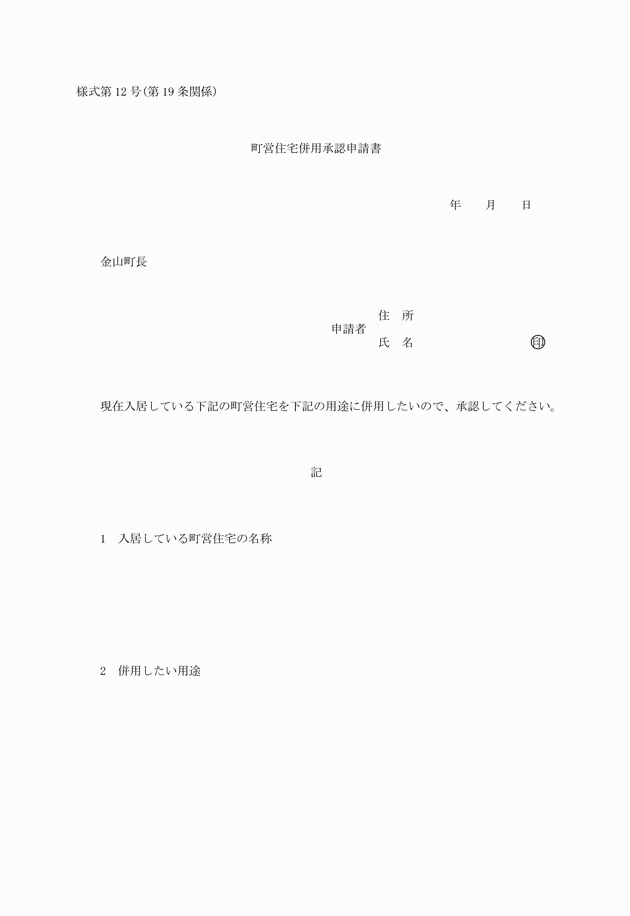

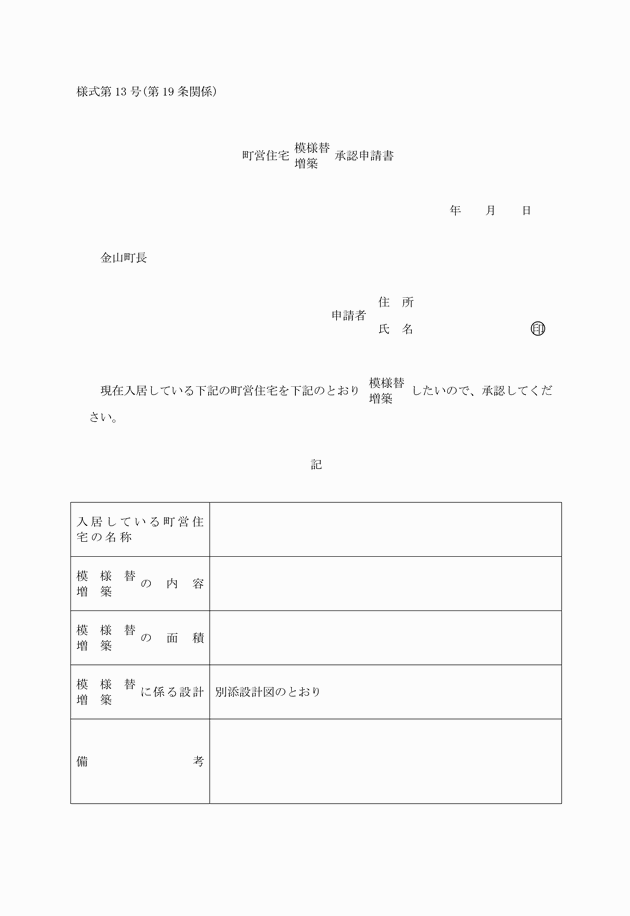

(供用等の承認の申請等)

第19条 法第27条第3項ただし書の承認を得ようとする者は、町営住宅併用承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 法第27条第4項ただし書の承認を得ようとする者は、町営住宅/模様替/増築/承認申請書(様式第13号)にその模様替又は増築に係る設計図書を添えて町長に提出しなければならない。

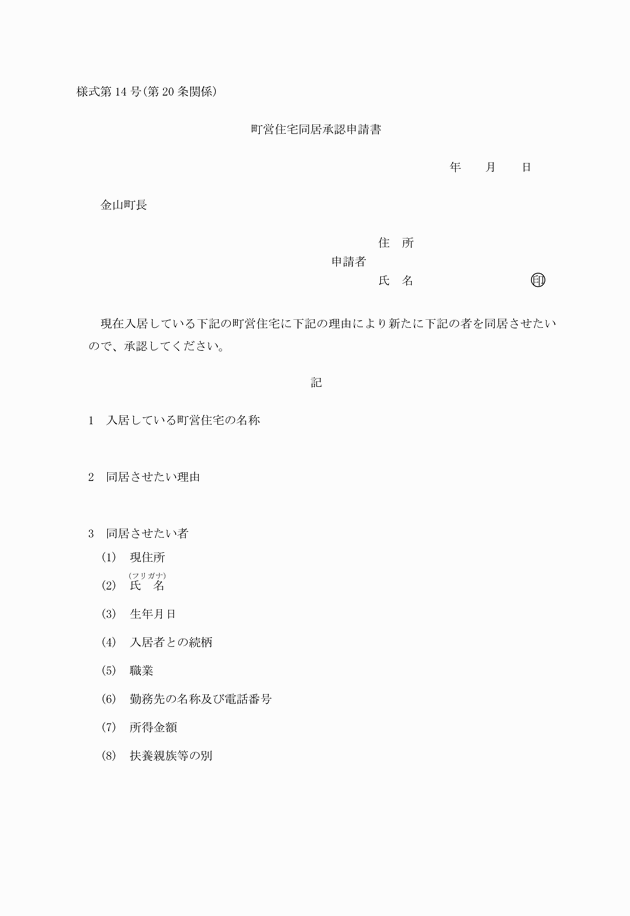

2 町長は、前項の町営住宅同居承認申請書の提出があったときは、これを審査し、承認するかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

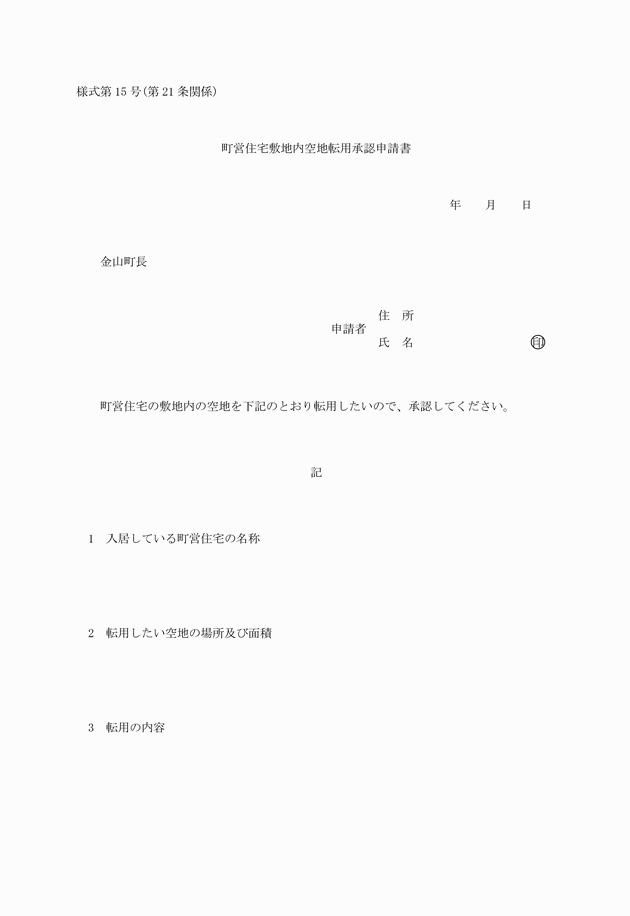

(空地転用承認の申請等)

第21条 条例第19条第1項第2号の承認を得ようとする者は、町営住宅敷地内空地転用承認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の町営住宅敷地内空地転用承認申請書の提出があったときは、これを審査し、承認するかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の町営住宅入居継続承認申請書の提出があったときは、これを審査し、承認するかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

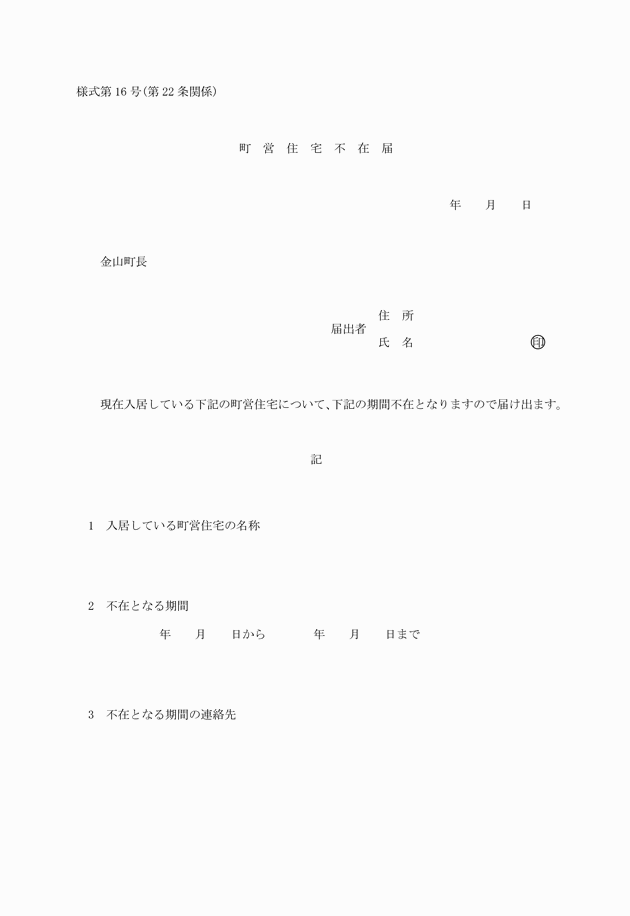

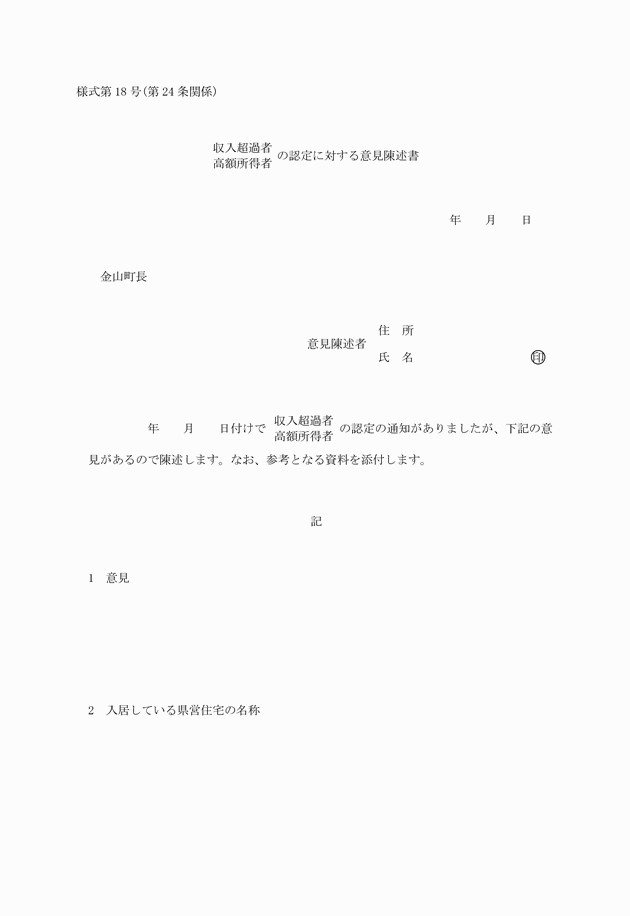

(収入超過者等の認定等)

第24条 条例第20条第3項前段の規定による意見の陳述は、/収入超過者/高額所得者/の認定に対する意見陳述書(様式第18号)により行わなければならない。

2 町長は、条例第20条第3項後段の規定により収入超過者又は高額所得者の認定を更正したときは、その旨を意見陳述者に通知するものとする。

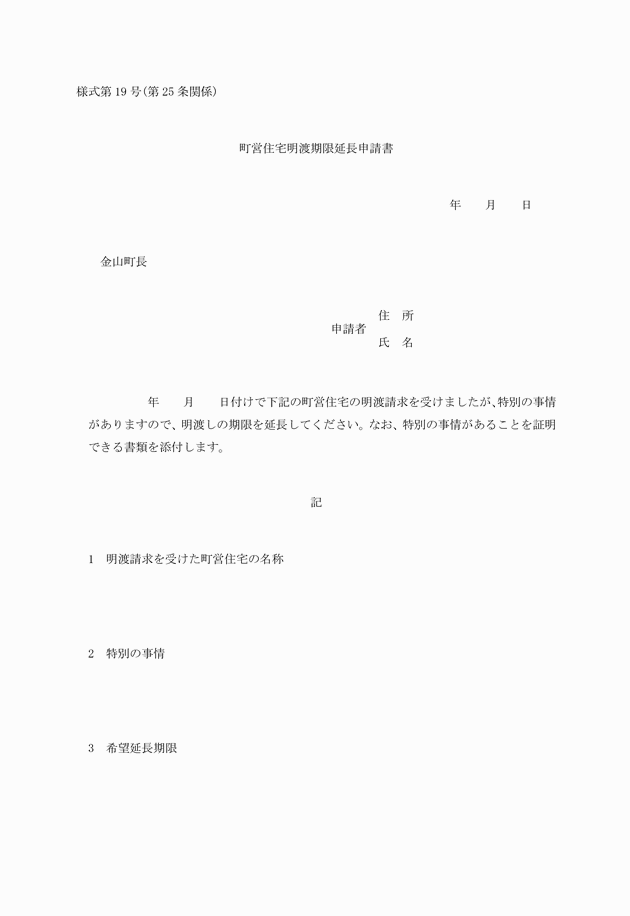

2 町長は、前項の町営住宅明渡期限延長申請書の提出があったときは、これを審査し、町営住宅の明渡しの期限を延長するかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(金山町町営住宅管理条例施行規則の廃止)

2 金山町町営住宅管理条例施行規則(平成元年金山町規則第24号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、入居の決定等については、旧規則を適用する。

5 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

附則(平成12年規則第31号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

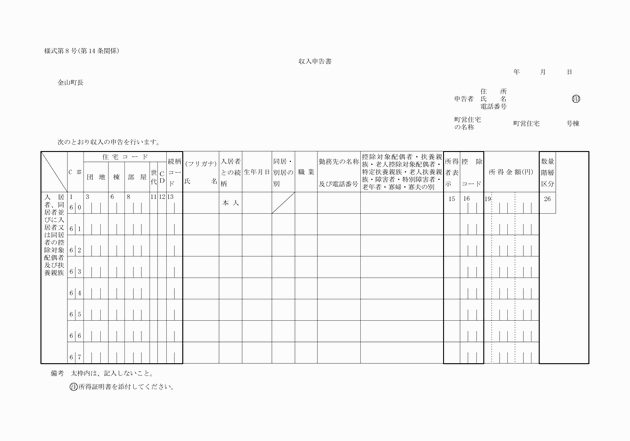

別表(第4条関係)

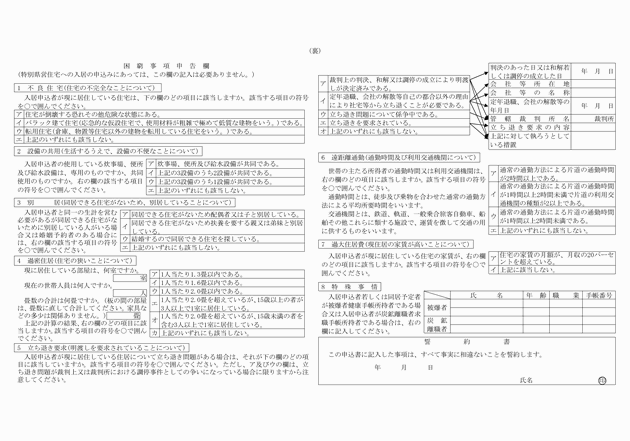

評点 判定要素 | 10点 | 8点 | 6点 | 4点 | 2点 |

不良住宅 | 住宅が倒壊のおそれその他危険な状態にある。 | バラック建て住宅である。 | 転用住宅である。 |

|

|

設備の共用 |

| 炊事場、便所及び給水設備が共用である。 | 左記の3設備のうち2設備が共用である。 | 左記の3設備のうち1設備が共用である。 |

|

別居 |

| 同居できる住宅がないため配偶者又は子と別居している。 |

| 同居できる住宅がないため扶養を要する親又は弟妹と別居している。 | 結婚するので同居できる住宅を探している。 |

過密居住 | 1人当たり1.3畳以内である。 | 1人当たり1.6畳以内である。 | 1人当たり2.0畳以内である。 | 1人当たり2.0畳を超えているが、15歳以上の者が3人以上で1室に居住している。 | 1人当たり2.0畳を超えているが、15歳未満の者を含む3人以上で1室に居住している。 |

立ち退き要求 | 裁判上の判決、和解又は調停の成立により明渡しが決定済みである。 | 定年退職、会社の解散等自己の都合以外の理由により社宅等から立ち退くことが必要である。 | 立ち退き問題について裁判上又は裁判所における調停事件として係争中である。 | 立ち退きを要求されている。 |

|

遠距離通勤 |

| 通常の通勤方法による片道の通勤時間が2時間以上である。 | 通常の通勤方法による片道の通勤時間が1時間以上2時間未満で片道の利用交通機関の種類が2以上である。 | 通常の通勤方法による片道の通勤時間が1時間以上2時間未満である。 |

|

過大住居費 |

|

|

|

| 現在入居している住宅の家賃の月額が月収の20パーセントを超えている。 |

特殊事情 |

| 被爆者である。 | 同居予定者に被爆者がいる。 |

|

|

|

| 炭鉱離職者である。 |

|

|

|