○金山町身体障害児補装具の給付事務取扱要領

平成12年3月27日

要領第1号

(趣旨)

第1条 金山町は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の6の規定による補装具の交付又は修理は、身体に障害のある児童が将来社会人として、独立自活するための素地を育成助長するための一環として行うものである。したがって、その交付又は修理については、心身の発育過程にある児童の特殊性を十分考慮して、その障害に最も適合する補装具を装着させることとする。

(対象)

第2条 補装具の交付又は修理を受けられる児童は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の児童とする。

(現物交付の原則)

第3条 補装具の交付又は修理は、児童の障害を補うため最も必要にして適当なものを装着させることが目的であることから現物交付によることを原則とする。金銭支給は、やむを得ない場合のみに限る。

(措置医療及び育成医療との関係)

第4条 措置医療及び育成医療との関係は、次のとおりとする。

(1) 法第27条第1項第3号の規定により、肢体不自由児施設等に入所中の児童が治療上直接必要とする義肢、装具等の補装具は、法第50条の規定による措置等により支弁し、この規定による交付は、治療が終了した後に装着することを必要とする場合に限る。

(2) 法第20条の規定により、育成医療受療中の児童に対する補装具の交付は、当該医療費によって行う。

(事後指導等)

第5条 事後指導等については、次のとおりとする。

(1) 補装具の給付を受けた児童については、補装具の交付及び修理の状況について身体障害者更生指導台帳(金山町身体障害者福祉法施行細則(平成12年金山町細則第3号)様式第4号)に記録し、事後指導に遺憾のないようにしなければならない。

(2) 1度交付した補装具についても、その後の装用状況を随時把握、指導することとし、不適合な補装具を装着していると認められる場合には、修理又は再交付を指導あっせんする。

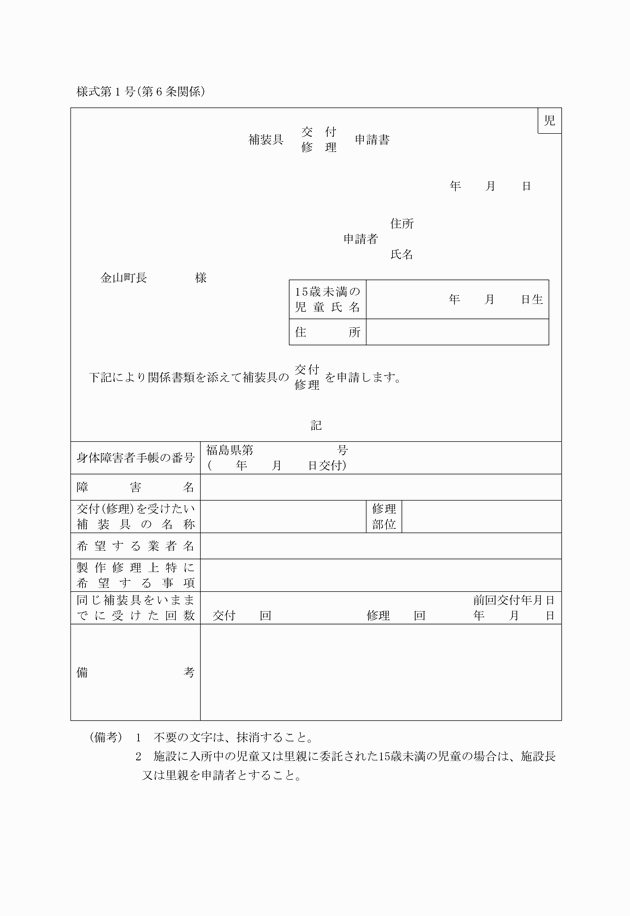

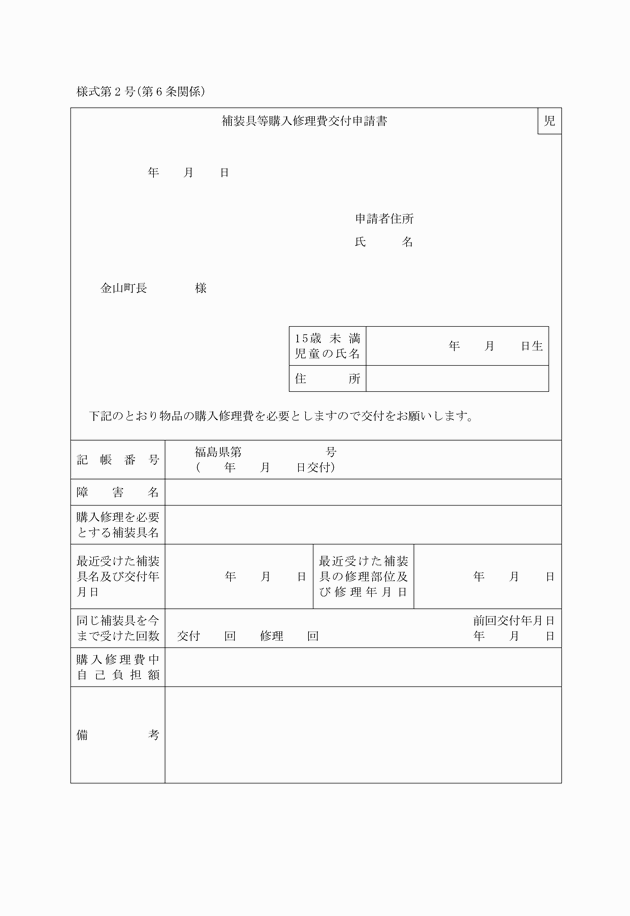

(申請)

第6条 補装具の交付又は修理(支給)の申請については、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第9条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理を受けようとする者は、様式第1号の「補装具交付修理申請書」に本人及び扶養義務者の所得に関する証明書等を付し、町長に提出する。

(2) 補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給を受けようとする者は、様式第2号の「補装具購入修理費交付申請書」を町長に提出する。

(3) 申請書は、15歳以上18歳未満の者にあっては本人、15歳未満の者にあっては親権を行う者又は未成年後見人でなければならない。ただし、法第27条第1項第3号の規定により里親に委託され、又は児童福祉施設に入所中の児童については、当該里親又は児童福祉施設の長が代って申請する。

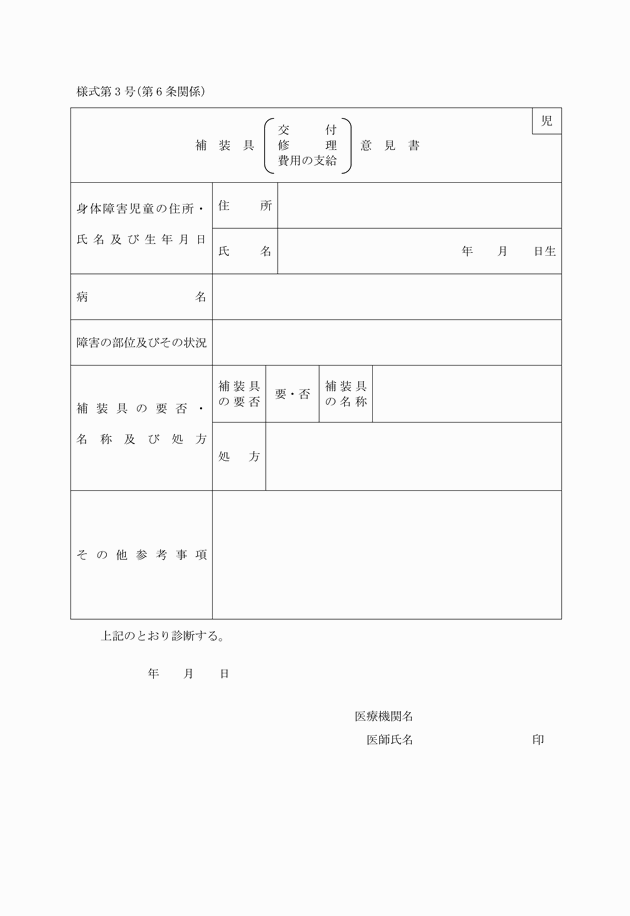

(4) 申請書には、その児童の身体障害者手帳の写しを必ず添付する。また、補装具が医学的判定を要するものである場合は、様式第3号による「補装具交付(修理)意見書」を必ず添付する。

(5) 前号の意見書は、補装具の交付又は修理の決定及び製作又は修理等についての基礎資料であるから、法第20条第4項に定める指定育成医療機関(以下、「指定医療機関」という。)の担当医師又は法第19条第1項の規定に基づく療育の指導等を実施する保健所の担当医師の作成したものとする。

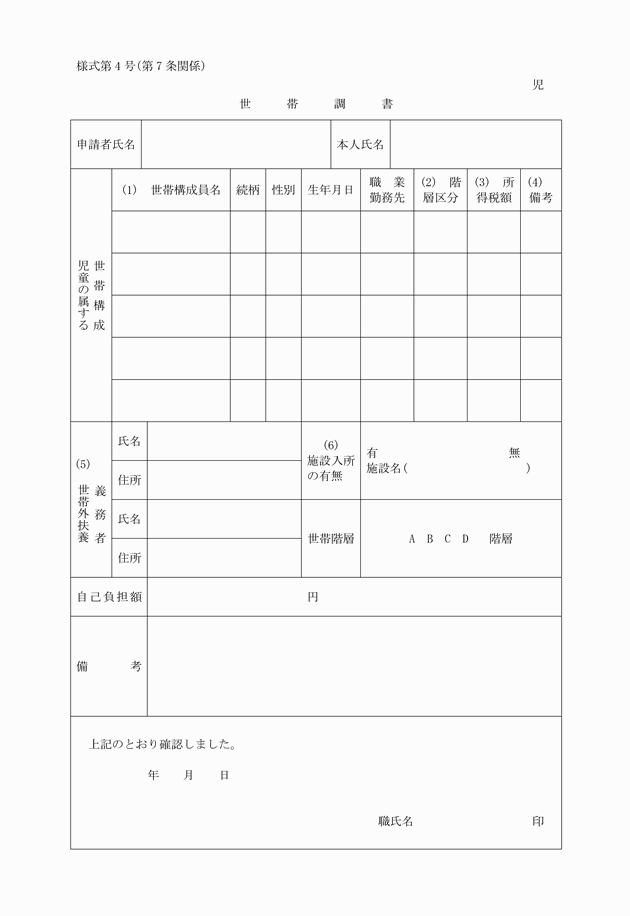

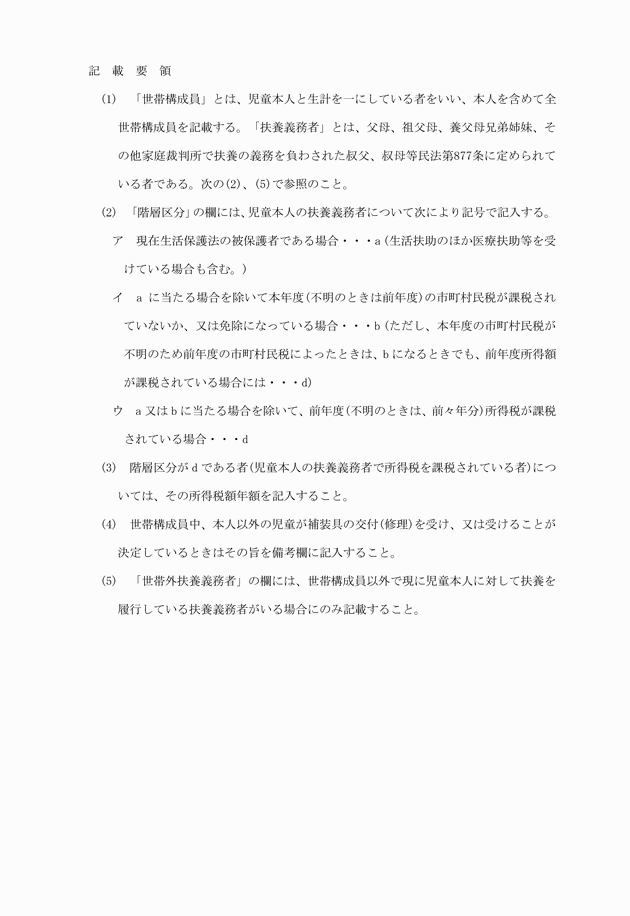

(申請書の審査等)

第7条 町長が申請書を受理したときは、速やかに様式第4号の「世帯調書」を作成し、申請書、その添付書類及び手帳等について申請者の機能障害を補うために交付又は修理の有無を審査のうえ、その申請が適当と認めるときは、指定制作修理業者からの意見書を徴し添付するものとする。

(支払を命ずる額の決定)

第8条 扶養義務者に支払を命ずる額の決定は、次のとおりとする。

(1) 法第56条第5項による本人又は扶養義務者に支払いを命ずる額は、原則として当該児童の属する世帯の前年分の所得税相当額等に応じて月額によって決定するものとし、その支払命令額は、別表の徴収基準額表に定めた徴収基準月額(以下「徴収基準月額」という。)により算定した額による。

(2) 扶養義務者、児童の属する世帯の構成、世帯外扶養義務者等の把握について必要な場合は、児童福祉司、社会福祉主事又は児童委員の意見を聴く等により確認するものとする。

(3) 所得税については、世帯調書の所得税額等の記載及びそれを証明する関係書類によって判定するものとする。

(4) 世帯階層の認定は、扶養義務者について判定された階層区分に基づき行うものとする。

(5) 扶養義務者の階層区分の判定は、次により行うものとする。

ア 現在生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者は、a階層として判定する。

(7) D階層については、扶養義務者の所得税年額によってさらに細区分されるが、所得税を課せられている扶養義務者がその世帯内に2人以上あるときは、それぞれの所得税年額を合算した額をもって、その世帯の所得税額とする。

(8) 徴収又は支払命令は、原則として児童の属する世帯の扶養義務者に対して行い、その世帯に扶養義務者がいない場合のみ世帯外扶養義務者に対して行うものとする。

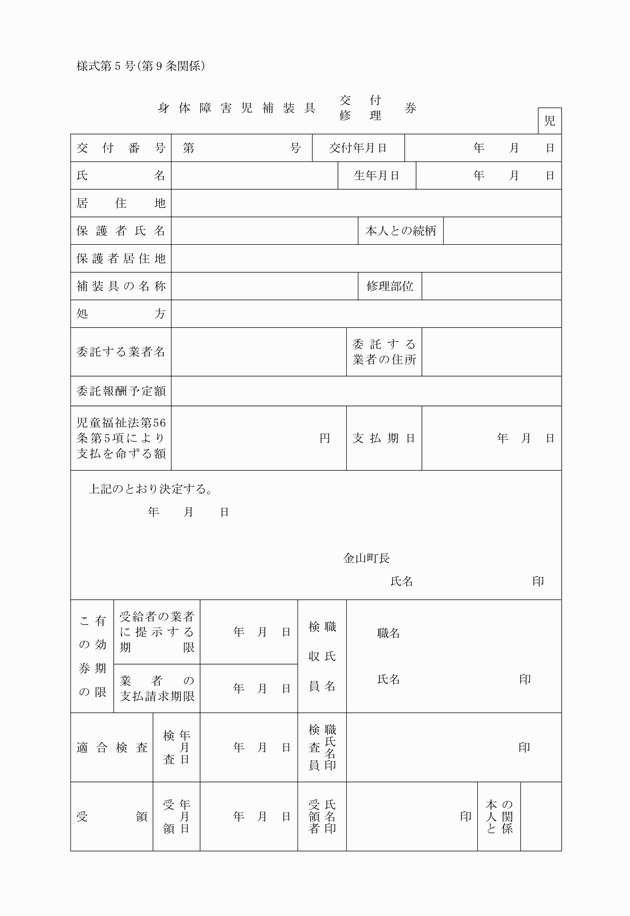

(身体障害児補装具交付(修理)券の交付)

第9条 身体障害児補装具交付(修理)券の交付は、次のとおりとする。

(1) 町長が補装具の交付又は修理の決定をした場合は、様式第5号の「身体障害児補装具交付(修理)券」(以下「交付(修理)券」という。)を申請者に交付する。

(2) 交付(修理)券の交付に当たっては、ただ漠然と交付することなく当該児童の保護者はもちろん、制作又は修理業者等の関係者に対し、そごのないようその取扱について十分指導する。

(3) 製作又は修理業者に委託して行う場合においては、必ず自己負担額を業者に対して、支払うべき旨を命ずるものであるが、この支払命令は、交付(修理)券に支払命令額を記載して行うものとする。

(4) 自己負担額の支払期限は、申請者が業者から補装具の引渡しを受ける日とする。

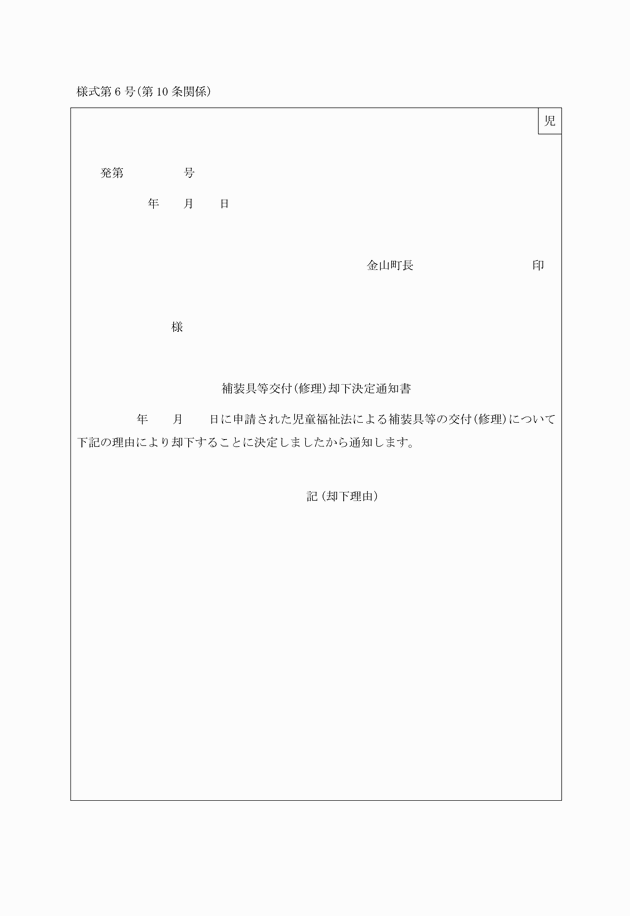

(申請の却下)

第10条 町長が補装具の交付又は修理の申請を却下する場合は、様式第6号の「補装具等交付(修理)却下決定通知書」にその理由を記して申請者に通知する。

(適合検査)

第11条 補装具の引渡しに際しては、指定医療機関の担当医師又は法第19条第1項の規定に基づく療育の指導等を実施する保健所の担当医師により適合検査を受けなければならない。

(検収)

第12条 検収は、担当職員が申請者、業者の立合いのもとに実施する。

(金銭収受)

第13条 法第21条の6第1項及び第2項によりやむを得ず行う金銭支給は、次の場合に限る。

(1) 付近に適当な業者がいない。

(2) 修理部位が簡単で特に技術的指導を要しない場合

2 やむを得ず費用を支給する額は、補装具の価格又は修理の価格より本人又は扶養義務者の負担額を差し引いた額とする。

(補装具の種目)

第14条 法第21条の6の規定による厚生労働大臣の定める補装具の形式及び修理の部位並びにその価格は、昭和48年厚生省告示第187号「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」による。

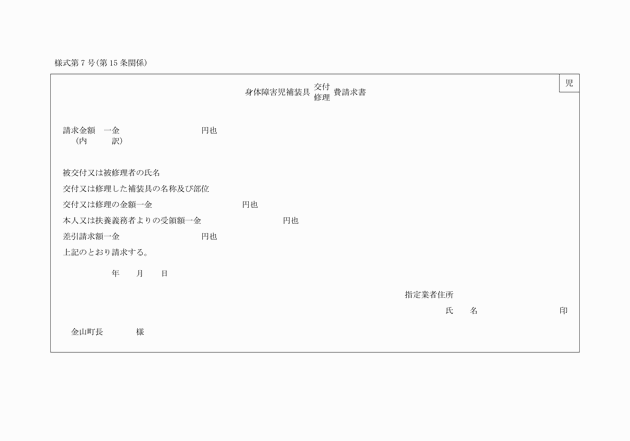

(受託報酬の請求)

第15条 受託報酬の請求等は、次のとおりとする。

(1) 業者は、様式第7号「身体障害児補装具交付費請求書」に当該請求に係る交付(修理)券を添付して、町長に請求する。

(2) 町長は、業者より受託報酬の請求があったときは、当該補装具交付(修理)券の「適合検査」及び「受領」欄の記載事項及び請求書の「交付又は修理の金額」の適否を審査の上、支払う。

(3) 町長に請求し得る金額は、当該補装具の交付又は修理の金額(費用総額)からこれに対する本人又は扶養義務者からの受領額を差引いた残額であるが、本人又は扶養義務者からの受領額が法第56条第5項の規定により支払を命じた額(本人負担額)に達しない場合は、その不足額も当該請求額に算入する。

(4) 本人又は扶養義務者が支払命令額を支払わなかったときは、業者から提出された身体障害者補装具交付(修理)費請求書に基づいて支払額を代わって支払うことになるが、この場合においては、町長は、速やかに納入報告書を発行し、未支払額を徴収する。

(経理)

第16条 本業務の施行は、予算の範囲内において実施するものとする。

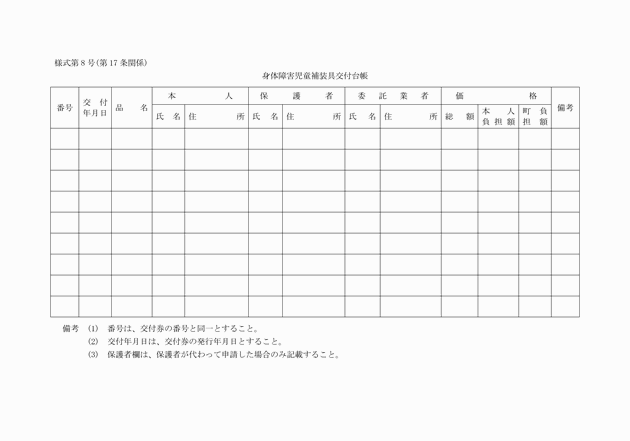

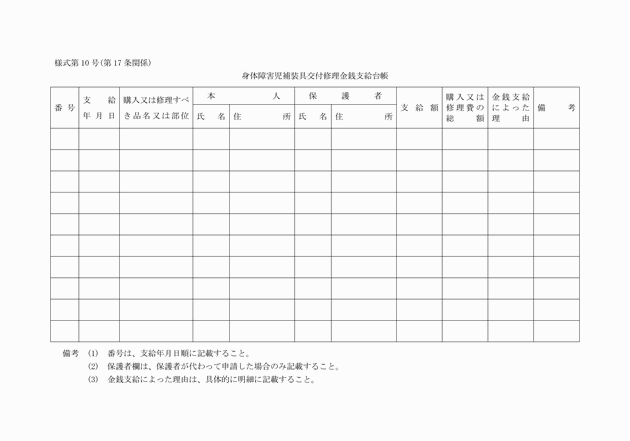

(備付書類)

第17条 身体障害児の補装具交付及び修理に関し次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しておくものとする。

(1) 身体障害児童補装具交付台帳 様式第8号

(2) 身体障害児童補装具修理台帳 様式第9号

(3) 身体障害児補装具交付(修理)金銭支給台帳 様式第10号

(4) 金山町財務規則(昭和58年金山町規則第6号)に定める収入事務及び支出事務に関し必要な書類

(その他)

第18条 収入及び支出事務については、金山町財務規則に定めるところにより取扱うものとする。

2 受託報酬の請求に当たり、本人及び扶養義務者からの受領額及び不足額については本人及び扶養義務者が支払ったことを証する書類を添付させる。

3 業者が故意に虚偽の請求をした場合は、事後の契約を取消すものとする。

4 本要領による関係書用紙には必ず「児」の標示をもって区別整理する。

附則

この事務取扱要領は、平成12年4月1日から施行する。

別表 略